Konzentrationslager Natzweiler-Struthof: Ein Blick in die Geschichte

Das KZ Natzweiler-Struthof war das einzige Konzentrationslager der Nationalsozialisten auf französischem Boden. Inmitten der elsässischen Vogesen gelegen, diente es ab 1941 als Haft-, Arbeits- und Vernichtungslager für politische Gefangene, Widerstandskämpfer, Sinti und Roma sowie zahlreiche Zwangsarbeiter aus ganz Europa. Wer heute das Gelände besucht, wird nicht nur mit der Topografie des Grauens konfrontiert, sondern mit den Spuren eines Systems, das den Mensch zum Objekt machte.

In diesem Beitrag nehme ich dich mit auf meinen Besuch dieser Gedenkstätte. Du erhältst fundierte historische Hintergründe, Eindrücke vor Ort und praktische Hinweise für deinen Besuch – aber vor allem ein Gefühl dafür, warum dieser Ort nicht vergessen werden darf.

Was war das KZ Natzweiler-Struthof? – Ursprung & Funktion

Das KZ Natzweiler-Struthof war das einzige nationalsozialistische Konzentrationslager auf dem heutigen Staatsgebiet Frankreichs. Es wurde im Mai 1941 in der Nähe des elsässischen Dorfs Natzwiller errichtet – auf einem abgelegenen Bergplateau der Vogesen. Die Wahl des Standorts war alles andere als zufällig: In unmittelbarer Nähe befand sich ein Steinbruch mit dem begehrten rosa Granit, den die Nazis für monumentale Bauten nutzen wollten. Zudem galt die abgelegene Lage als vorteilhaft für Geheimhaltung und Kontrolle.

Das Lager unterstand der Inspektion der Konzentrationslager (IKL) und war dem System des SS-Wirtschafts- und Verwaltungshauptamts (WVHA) zugeordnet. Die ersten Häftlinge wurden zur Errichtung der Anlage selbst eingesetzt. Ab 1942 diente das KZ als Haft- und Vernichtungslager für politische Gefangene, Widerstandskämpfer, Sinti und Roma, Juden sowie verschleppte Zivilisten aus verschiedenen europäischen Ländern – insbesondere aus Frankreich, Polen, Belgien, den Niederlanden und der Sowjetunion.

Das KZ Natzweiler-Struthof erfüllte mehrere Funktionen:

Zwangsarbeit im nahegelegenen Steinbruch und in der Rüstungsindustrie

Haft und Bestrafung für Regimegegner und Widerstandskämpfer

Mord und Vernichtung durch unmenschliche Lebensbedingungen, medizinische Experimente, systematische Misshandlungen und Exekutionen

Insgesamt durchliefen etwa 52.000 Menschen das Hauptlager Natzweiler-Struthof und seine Außenlager. Schätzungen zufolge überlebte nur etwa ein Drittel von ihnen. Die Todesursachen waren vielfältig: Krankheiten, Mangelernährung, Zwangsarbeit, medizinische Versuche oder direkte Hinrichtungen.

Der Name „Struthof“ war ursprünglich die Bezeichnung für das Gasthaus in der Nähe des Lagers – er wurde später zum Synonym für eines der grausamsten Kapitel der Geschichte auf französischem Boden.

Die Lagerstruktur – Gelände, Gebäude und Alltag der Häftlinge

Das Gelände des KZ Natzweiler-Struthof war geprägt von seiner extremen Hanglage in den Vogesen – ein steiles Areal mit unwegsamem Gelände, das die Situation für die Häftlinge zusätzlich erschwerte. Anders als viele andere Konzentrationslager wurde es nicht in der Ebene errichtet, sondern auf einem Berghang mit kalten Wintern und wenig Schutz vor Witterung. Der Hang wurde terrassiert, um die Baracken, Zäune und Wachtürme unterzubringen.

Aufbau des Lagers

Das Lager bestand aus einem inneren Sicherheitsbereich, der mit Stacheldrahtzaun, Wachtürmen und einer doppelten Umzäunung gesichert war. Innerhalb dieses Bereichs befanden sich:

Häftlingsbaracken: in mehreren Reihen entlang des steilen Hangs

Appellplatz: zentraler Ort für Zählappelle, Strafen und Selektionen

Wirtschaftsgebäude: darunter Küche, Werkstätten und SS-Einrichtungen

Arrestzellen und Krematorium: für Bestrafung und Tötung

Gaskammer: in einem angrenzenden Gebäude untergebracht – eine Seltenheit unter den westlichen KZ

Außerhalb des Hauptlagers lagen unter anderem:

das SS-Gebiet, Wohn- und Verwaltungsbereich der Lagerleitung

der Steinbruch, in dem Häftlinge unter lebensgefährlichen Bedingungen Granit abbauen mussten

Alltag im Lager – zwischen Arbeit, Hunger und Gewalt

Der Tagesablauf der Häftlinge war geprägt von Zwangsarbeit, Hunger, Gewalt und permanenter Angst. Die Häftlinge wurden in der Regel um 4:30 Uhr geweckt, mussten sich in aller Eile für den Appell versammeln – selbst bei klirrender Kälte oder Schnee. Danach folgte der Abmarsch zur Arbeit: im Steinbruch, in Werkstätten, bei Bauprojekten oder im Lager selbst.

Die Ernährung war katastrophal: Eine wässrige Suppe, etwas Brot und dünner Kaffee reichten kaum zum Überleben. Krankheiten wie Typhus, Ruhr und Tuberkulose breiteten sich rasant aus. Gewalt, willkürliche Strafen, Prügel, psychische Demütigung und Folter gehörten zum Alltag – oft durch SS-Angehörige, aber auch durch sogenannte Funktionshäftlinge.

Selbst das Schlafen bot keine Erholung: Die Häftlinge lagen zu dritt oder viert auf einer Pritsche, Decken gab es kaum, und die Baracken waren ungedämmt. Hygiene war nahezu nicht existent.

Eine Architektur des Schreckens

Alles im Lager war darauf ausgelegt, die Menschen zu entmenschlichen und zu brechen – psychisch wie physisch. Die Architektur, das Gelände, der Tagesablauf und die ständige Präsenz der SS-Offiziere waren Teil eines Systems, das darauf abzielte, Kontrolle durch Angst und Vernichtung durch Entkräftung zu erreichen.

Konzentrationslager Natzweiler-Struthof

Willkommen zu einem tiefen Einblick in das Konzentrationslager Natzweiler-Struthof, das als das westlichste Konzentrationslager der Nationalsozialisten gilt. Obwohl es nicht so bekannt ist wie die großen Lager im Osten, ist seine Geschichte ebenso erschütternd und bedeutend.

Medizinische Experimente & das sogenannte „Reichsuniversitätsprogramm“

Das KZ Natzweiler-Struthof war nicht nur ein Ort der Zwangsarbeit und Vernichtung, sondern diente ab 1943 auch der Durchführung grausamer medizinischer Experimente im Auftrag der nationalsozialistischen Wissenschaft. Diese Experimente standen im Zusammenhang mit der Reichsuniversität Straßburg, einer von den Nazis gegründeten Hochschule, die ab 1941 unter strikter SS-Kontrolle stand.

Das Reichsuniversitätsprogramm – Forschung auf Kosten von Menschenleben

Unter der Leitung des berüchtigten Anatomieprofessors August Hirt wurden im Konzentrationslager Natzweiler-Struthof systematische Menschenversuche durchgeführt. Ziel war es, vermeintlich „rassenbiologische Unterschiede“ anhand von anatomischen Merkmalen zu untersuchen – eine pseudowissenschaftliche Grundlage für die rassistische Ideologie des Nationalsozialismus.

Zu diesem Zweck ließ Hirt 86 jüdische Männer und Frauen aus dem Lager Auschwitz nach Natzweiler überstellen. Sie wurden dort in einer eigens eingerichteten Gaskammer ermordet – einzig, um ihre Körper anschließend für anatomische Studien zu konservieren. Die Leichen wurden an das Anatomische Institut der Reichsuniversität Straßburg überführt.

Dieses Verbrechen ist heute als die sogenannte „Jüdische Skelettsammlung“ bekannt – eines der deutlichsten Beispiele für die Entmenschlichung durch nationalsozialistische Wissenschaft.

Weitere Experimente im Lager

Neben diesem besonders grausamen Fall gab es auch medizinische Tests mit Senfgas und anderen chemischen Stoffen. Häftlinge wurden mit Substanzen vergiftet oder chemischen Mitteln ausgesetzt, um die Wirkung von Kampfstoffen und Heilmitteln zu „erforschen“. Die Opfer litten dabei unter schlimmsten Schmerzen, oft mit tödlichem Ausgang.

Diese Experimente wurden häufig ohne Betäubung, ohne medizinische Versorgung und ohne Zustimmung durchgeführt – sie verletzten nicht nur jede Form ärztlicher Ethik, sondern auch alle Menschenrechte. Die Täter – darunter Ärzte, Professoren und SS-Offiziere – versuchten, ihre Taten nach dem Krieg als „wissenschaftlich notwendig“ darzustellen. Viele wurden jedoch im Rahmen der Nürnberger Prozesse und späterer Verfahren zur Rechenschaft gezogen.

Bedeutung für die Nachwelt

Die medizinischen Verbrechen von Natzweiler-Struthof machen das Lager zu einem zentralen Ort der Erinnerung an den Missbrauch von Wissenschaft im Dienst einer Ideologie. Die Ausstellung im heutigen Museum beleuchtet diese Aspekte ausführlich – mit Fotos, Dokumenten und Zeugenaussagen. Besonders eindrucksvoll: die rekonstruierten Räume und ein eigenes Mahnmal für die 86 Opfer von August Hirt.

Deportation, Zwangsarbeit und Tod – Zahlen und Zeugnisse

Zwischen 1941 und 1944 wurden mehr als 52.000 Menschen in das KZ Natzweiler-Struthof und seine zahlreichen Außenlager deportiert. Die Häftlinge kamen aus über 30 Nationen – darunter viele französische Résistance-Kämpfer, politische Gefangene aus Belgien, den Niederlanden, Polen und der Sowjetunion, sowie Sinti, Roma und Juden.

Zwangsarbeit unter tödlichen Bedingungen

Ein zentraler Bestandteil des Lageralltags war die Zwangsarbeit. Die Häftlinge mussten unter menschenunwürdigen Bedingungen im nahegelegenen Granitsteinbruch, in Werkstätten oder bei der Errichtung von Gebäuden und Lagererweiterungen schuften. Später wurden viele Häftlinge auch in Rüstungsbetrieben der Umgebung eingesetzt – etwa im Rahmen der „SS-Baubrigaden“ oder in sogenannten Außenkommandos.

Diese Arbeit diente nicht nur wirtschaftlichen Interessen, sondern war Teil des perfiden Systems der Vernichtung durch Arbeit. Hunger, Kälte, Erschöpfung, Schläge und völlige Entrechtung führten täglich zu Todesfällen. Medizinische Versorgung existierte praktisch nicht.

Todesursachen und Sterberate

Offizielle Statistiken existieren nur lückenhaft, aber Schätzungen gehen davon aus, dass rund 25.000 bis 27.000 Häftlinge im Lagerkomplex von Natzweiler ums Leben kamen – also mehr als die Hälfte aller Inhaftierten. Die Todesursachen waren vielfältig:

Krankheiten wie Typhus, Tuberkulose oder Ruhr

Unterernährung und Entkräftung

Misshandlungen und gezielte Tötungen

Exekutionen, medizinische Versuche und Vergasungen

Hinrichtungen wurden häufig am Galgen auf dem Appellplatz vollzogen – teils öffentlich, um andere Häftlinge einzuschüchtern. Auch Erschießungen im nahegelegenen Wald wurden dokumentiert.

Zeugnisse und Überlebensberichte

Die Eindrücke und Aussagen überlebender Häftlinge sind heute ein unverzichtbarer Bestandteil der Erinnerung. Viele schildern die psychische Zerstörungskraft des Lageralltags, das Ausgeliefertsein, die Entmenschlichung – aber auch Beispiele für Menschlichkeit, Zusammenhalt und Überlebenswillen.

Zahlreiche Zeugenaussagen finden sich heute im Museum Struthof sowie in Zeitzeugenarchiven in Frankreich und Deutschland. Einige Überlebende berichteten in Schulklassen, Universitäten oder internationalen Gedenkveranstaltungen von ihren Erfahrungen – oft mit dem Ziel, dass sich „so etwas nie wieder wiederholt“.

Die Räumung des KZ Natzweiler und seine Außenlager

Im Spätsommer 1944, als die alliierten Streitkräfte immer näher rückten, begannen die Nationalsozialisten mit der Räumung des KZ Natzweiler-Struthof. Aufgrund der Lage in den Vogesen galt das Lager als gefährdet – und wurde als eines der ersten größeren Konzentrationslager im Westen vollständig evakuiert.

Verlegung der Häftlinge nach Deutschland

Ab Ende August 1944 transportierte die SS mehrere Tausend Häftlinge unter unmenschlichen Bedingungen in Lager im „Reichsgebiet“, vor allem nach Dachau, Buchenwald, Flossenbürg und Mauthausen. Die Transporte fanden per Bahn oder zu Fuß statt – unter katastrophalen Bedingungen, ohne Wasser, Nahrung oder medizinische Versorgung.

Viele Häftlinge überlebten diese Verlegungen nicht. Wer zu schwach war, wurde auf dem Weg erschossen oder starb an Entkräftung. Die Evakuierungen waren Teil der sogenannten „Todesmärsche“, mit denen die Nazis versuchten, Zeugen und Beweise zu beseitigen.

Die Außenlager des KZ Natzweiler-Struthof

Während das Hauptlager Natzweiler ab September 1944 verlassen wurde, existierten zahlreiche Außenlager weiter – vor allem im südwestdeutschen Raum. Insgesamt umfasste das System über 70 Außenlager, unter anderem in:

Kochendorf

Leonberg

Offenburg

Neckarelz

Heilbronn

Haslach

Geislingen

Schirmeck

Diese Lager waren oft direkt an industrielle Produktionsstätten angeschlossen und dienten der Zwangsarbeit für die Kriegswirtschaft – etwa im Tunnelbau, Flugzeugbau oder bei der Munitionsproduktion. Viele Häftlinge starben hier unter ähnlich grausamen Bedingungen wie im Hauptlager.

Das Ende des Lagers

Das Gelände des KZ Natzweiler-Struthof wurde im November 1944 von Einheiten der französischen Armee befreit. Es war weitgehend verlassen – doch die Spuren des Grauens waren deutlich sichtbar. In den Baracken lagen persönliche Gegenstände, Dokumente, Leichen und Überreste von Häftlingen.

Für viele Überlebende war die Rückkehr in ein normales Leben nach den Erlebnissen in Natzweiler und seinen Außenlagern kaum vorstellbar. Viele litten dauerhaft an körperlichen und seelischen Folgen.

Das Gelände heute – Gedenkstätte Struthof & Museum

Heute ist das ehemalige KZ Natzweiler-Struthof ein international anerkannter Ort der Erinnerung und eine der bedeutendsten Gedenkstätten Frankreichs zum Thema Holocaust und NS-Zeit. Das Gelände wurde weitgehend im Originalzustand erhalten und durch ein modernes Museum ergänzt, das historische Einordnung, persönliche Zeugnisse und multimediale Ausstellungen kombiniert.

Authentischer Ort der Erinnerung

Der Besuch des ehemaligen Konzentrationslagers ist erschütternd und eindrucksvoll zugleich. Viele der ursprünglichen Strukturen sind noch erhalten:

Der Appellplatz mit Galgen

Die originalen Häftlingsbaracken

Das Krematorium

Die Gaskammer in einem separaten Gebäude

Reste des elektrifizierten Zauns und der Wachtürme

In Kombination mit der umliegenden Landschaft der Vogesen entsteht eine bedrückende Atmosphäre, die kaum rekonstruierbar wäre. Gerade weil das Gelände nicht vollständig restauriert ist, wirkt es so unmittelbar und real.

Das Museum am Struthof

Angrenzend an das Lagergelände befindet sich das Musée National du Struthof, das moderne französische Nationalmuseum zur Geschichte der Deportation. In einer eindrucksvoll gestalteten Ausstellung werden Themen wie:

Entstehung und Funktion des KZ Natzweiler

Das System der Konzentrationslager

Deportation, Widerstand und Erinnerung

Medizinische Experimente und Täterbiografien

multimedial und sachlich aufbereitet. Zahlreiche Originalobjekte, Dokumente, Audiozeugnisse und Kurzfilme ergänzen den Rundgang. Viele Infotafeln sind auch in deutscher Sprache verfügbar.

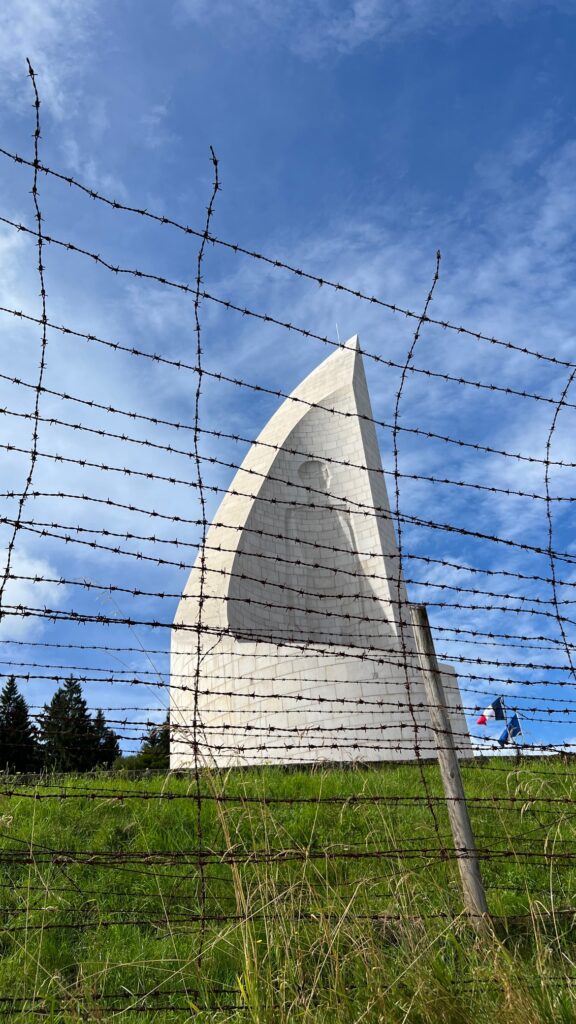

Ein zentraler Teil des Museums ist das Mahnmal mit ewiger Flamme, das auf einer Anhöhe errichtet wurde und einen beeindruckenden Blick auf das Gelände bietet – ein symbolischer Ort für Erinnerung, Mahnung und internationale Versöhnung.

Bedeutung als europäische Gedenkstätte

Das KZ Natzweiler-Struthof wird heute regelmäßig von Schulklassen, Veteranengruppen, Überlebenden und offiziellen Delegationen besucht. Der Ort ist nicht nur Teil der französischen Erinnerungskultur, sondern auch eingebunden in europäische Gedenknetzwerke.

Im Jahr 2004 wurde die Gedenkstätte als „Lieu de Mémoire Européen“ (Europäischer Erinnerungsort) anerkannt. Sie steht exemplarisch für die grenzüberschreitende Aufarbeitung der NS-Verbrechen in Frankreich, Deutschland und ganz Europa.

Persönliche Eindrücke beim Besuch des KZ Natzweiler-Struthof

Der Besuch des KZ Natzweiler-Struthof gehört zu den stillsten, eindrücklichsten und bedrückendsten Momenten meiner bisherigen Reisen zu historischen Orten. Schon die Anfahrt durch die bewaldeten Vogesen erzeugt eine eigentümliche Stimmung – fast idyllisch, wäre da nicht das Wissen um das, was sich genau hier abgespielt hat.

Eine beklemmende Stille

Beim Betreten des Geländes spürt man sofort, dass dieser Ort anders ist. Die steile Hanglage, die verblassten Baracken, der Appellplatz mit Galgen – alles wirkt nahezu unangetastet. Es gibt keine aufdringliche Inszenierung, keine modernen Effektmittel. Nur die Stille, der Wind und die eigenen Gedanken.

In meinem Video habe ich versucht, diesen Eindruck so echt wie möglich zu transportieren – ohne Pathos, ohne künstliche Dramatik. Denn der Ort spricht für sich. Jede Stufe, jede Mauer, jeder rostige Zaun erzählt von Leid, Erniedrigung und Gewalt – aber auch von Erinnern, Verstehen und Verantwortung.

Der Blick ins Krematorium

Einer der beklemmendsten Momente war für mich der Blick ins Krematorium. Die Ofenöffnung, die noch immer rußig erscheint, wirkt wie ein stummer Zeuge. Nebenan die Zellen – eng, kalt, ohne Tageslicht. Auch der Zugang zur Gaskammer lässt einem den Atem stocken. Hier wurden Menschen systematisch ermordet, mitten in Europa, nicht vor Jahrhunderten – sondern vor nicht einmal 100 Jahren.

Respektvoller Umgang & Verantwortung

Was mich besonders bewegt hat: die Würde, mit der der Ort erhalten und gepflegt wird. Kein Voyeurismus, keine Show, sondern ein respektvolles Gedenken. Viele Besucher stehen schweigend, andere lesen die Tafeln mit Tränen in den Augen. Schulklassen, Veteranen, junge Paare – alle wirken ergriffen.

Ich bin mit Demut gegangen – und mit dem Gefühl, dass dieser Ort wichtig ist. Dass man ihn nicht „besichtigt“, sondern begegnet. Und dass es unsere Verantwortung ist, seine Geschichte weiterzugeben – auch in Form von Videos, Texten und Gesprächen.

Gedenken und Verantwortung – Warum dieser Ort wichtig bleibt

Das KZ Natzweiler-Struthof ist kein Ort, den man einfach „besucht“. Es ist ein Ort, der einen prägt – der Fragen stellt, Wunden offenbart und Verantwortung überträgt. In einer Zeit, in der historische Ereignisse immer weiter zurückliegen, ist es umso wichtiger, sich an Orte wie diesen zu erinnern.

Der Wert der Erinnerung

Orte wie Struthof machen Geschichte begreifbar. Nicht als Zahlen in einem Schulbuch, sondern als konkrete Realität: Mauern, Räume, Spuren, Namen. Hier sieht man nicht nur, was geschehen ist – man fühlt, was es bedeutet. Und das ist unersetzlich.

Gerade für die junge Generation ist es von Bedeutung, solche Gedenkstätten zu erhalten. Sie zeigen, wohin Hass, Ausgrenzung und Machtmissbrauch führen können – und warum demokratische Werte, Menschenwürde und Menschlichkeit niemals verhandelbar sein dürfen.

Verantwortung weitertragen

Das Gedenken endet nicht an der Museumstür. Es lebt weiter in unseren Gesprächen, unseren Inhalten, unseren Stimmen. Als YouTuber, Autor, Besucher oder einfach als Mensch tragen wir eine kleine, aber echte Verantwortung, dafür zu sorgen, dass Orte wie der Hartmannsweilerkopf, der Lochnagar-Krater – und eben auch Struthof – nicht in Vergessenheit geraten.

Die Shoah, die NS-Verbrechen und das Leid der Millionen Opfer dürfen niemals relativiert oder verdrängt werden. Jeder Stein, jede Erinnerung zählt – nicht aus Schuld, sondern aus Verantwortung. Für ein friedliches, wachsames und empathisches Europa.

Besuchstipps: Anreise, Öffnungszeiten, Verhalten vor Ort

Ein Besuch im KZ Natzweiler-Struthof ist eine emotionale und wichtige Erfahrung. Damit du dich gut vorbereiten kannst, findest du hier die wichtigsten praktischen Hinweise und Tipps für einen respektvollen Aufenthalt.

Anreise und Lage

Die Gedenkstätte liegt in den Vogesen, etwa 50 Kilometer westlich von Straßburg, in der Nähe des Ortes Natzwiller. Aufgrund der Hanglage erreichst du das Lager am besten mit dem Auto. Die Adresse für das Navigationssystem lautet:

📍 Site de l’ancien camp de concentration de Natzweiler-Struthof

📍 67130 Natzwiller, Frankreich

Parkplätze sind direkt vor dem Gelände kostenfrei vorhanden. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist die Anreise komplizierter – es empfiehlt sich die Anfahrt mit dem eigenen Fahrzeug oder im Rahmen einer organisierten Bildungsreise.

Öffnungszeiten & Eintritt

Die Gedenkstätte und das Museum sind ganzjährig geöffnet, mit Ausnahme weniger Feiertage (z. B. 25. Dezember und 1. Januar). Die genauen Öffnungszeiten findest du auf der offiziellen Website.

🎟 Der Eintritt ist für Einzelbesucher oft kostenlos oder sehr günstig – Führungen, Audioguides und pädagogische Programme sind verfügbar.

Verhalten vor Ort – Respekt und Achtsamkeit

Der Besuch eines ehemaligen Konzentrationslagers ist keine touristische Aktivität, sondern ein Moment des Gedenkens. Folgende Hinweise helfen, diesem Ort mit Würde zu begegnen:

Verhalte dich ruhig und respektvoll

Trage angemessene Kleidung (z. B. keine Freizeitshirts mit auffälligen Slogans)

Fotografiere zurückhaltend – vor allem in sensiblen Bereichen wie Gaskammer oder Krematorium

Lies die Tafeln aufmerksam – sie helfen beim Verstehen

Nimm dir Zeit – besonders im Museum und auf dem Appellplatz

Empfehlenswerte Kombinationen

Wenn du dich für die Geschichte der NS-Zeit oder den Westwall interessierst, lässt sich der Besuch von Struthof gut verbinden mit:

Hartmannsweilerkopf (ca. 1 Std. entfernt)

Europäisches Zentrum für Deportierte in Schirmeck

NS-Dokumentationsstätte Vosges oder Vogesenkriegsschauplätze