https://youtu.be/VMJbgMKpyDA Der Lochnagar-Krater in der französischen Picardie zählt zu den eindrucksvollsten Mahnmalen des Ersten Weltkriegs.

Skrolsvik Küstenbatterie Norwegen

Die Skrolsvik Küstenbatterie in Norwegen ist ein eindrucksvolles Relikt der deutschen Besatzungszeit im Zweiten Weltkrieg. Abgelegen an der Südwestspitze der Insel Senja gelegen, schützte diese Festungsanlage einst die strategisch wichtige Seezufahrt in das Nordmeer. Heute bietet der Ort eine faszinierende Mischung aus Naturerlebnis und militärhistorischem Erbe – mit erhaltenen Bunkern, Geschützstellungen und Ausblicken auf die arktische See.

In diesem Beitrag zeige ich dir unsere Eindrücke vor Ort, erkläre die historische Bedeutung der Batterie, gebe Besuchstipps und zeige, warum sich die Reise nach Skrolsvik für jeden Bunkerfan und Geschichtsinteressierten lohnt.

Die Skrolsvik Küstenbatterie in Norwegen – historische Einordnung

Die Skrolsvik Küstenbatterie war Teil des umfangreichen Verteidigungsnetzwerks der deutschen Wehrmacht entlang der norwegischen Küste im Zweiten Weltkrieg. Als Teil des sogenannten Atlantikwalls – genauer: seiner nordischen Erweiterung – sollte sie die strategisch bedeutenden Seewege rund um Norwegen sichern, insbesondere im Hinblick auf mögliche alliierte Landungen im Norden.

Skrolsvik liegt an der Südwestspitze der Insel Senja, einer abgelegenen, aber militärisch wichtigen Position mit Sichtkontakt über das Andfjord und den Zugang zur offenen Nordsee. In der Nähe befinden sich auch andere bekannte deutsche Küstenbefestigungen wie die Batterie Tjøtta oder die Anlagen bei Harstad – zusammen bildeten sie ein engmaschiges Netz aus Artillerie-, Radar- und Beobachtungspunkten, das die gesamte Küstenlinie bis hinauf zum Nordkap abdeckte.

Die Batterie in Skrolsvik wurde ab etwa 1941/42 von der deutschen Kriegsmarine errichtet und gehörte zur Heeresküstenartillerie. Sie sollte nicht nur feindliche Schiffe abwehren, sondern auch U-Boot-Aktivitäten kontrollieren und den Schutz der Nachschublinien über See gewährleisten. In einem Gebiet, in dem arktische Kälte, Isolation und Dunkelheit den Alltag bestimmten, war Skrolsvik eine der nördlichsten und zugleich am stärksten befestigten Stellungen.

Die noch erhaltenen Bunkeranlagen, Munitionsräume, Geschützstellungen und Laufgräben erzählen heute die Geschichte einer Zeit, in der Norwegens Küsten in Kriegslogik getaucht waren. Dabei zeigt Skrolsvik exemplarisch, wie die deutsche Wehrmacht selbst abgelegene Orte mit technischer Präzision befestigte – oft mit großem Aufwand und brutaler Effizienz.

Strategische Bedeutung für die deutsche Kriegsmarine

Die Lage der Skrolsvik Küstenbatterie in Norwegen war aus militärischer Sicht ideal: Sie kontrollierte eine Schlüsselstelle der nördlichen Schifffahrtswege, durch die deutsche Konvois, Nachschublinien und Truppenbewegungen entlang der norwegischen Küste liefen. Gleichzeitig stellte die Küste in diesem Abschnitt ein potenzielles Einfallstor für alliierte Landungen dar – vor allem im Rahmen einer möglichen Nordflanken-Operation oder zur Unterstützung der sowjetischen Front.

Die deutsche Kriegsmarine nutzte Norwegen ab 1940 nicht nur als Stützpunkt für U-Boote, sondern auch als Vorposten zur Kontrolle des Nordatlantiks. Skrolsvik war eine von zahlreichen Küstenbatterien, die entlang der norwegischen Küste in schnellem Tempo errichtet wurden, um diese Ziele zu erreichen. Dabei wurde Senja zu einem wichtigen Bindeglied zwischen den Basen im Süden (z. B. Narvik oder Trondheim) und den nördlicheren Anlagen wie in Tromsø oder bei Hammerfest.

Neben dem Schutz der eigenen Seestreitkräfte galt es, britische Flotteneinheiten, Aufklärungsschiffe und Versorgungstransporte frühzeitig zu entdecken und zu bekämpfen. Die Batterie war mit mittel- bis schwerer Küstenartillerie ausgestattet, die über weite Distanzen Ziele auf See erreichen konnte – auch bei widrigen Wetterverhältnissen oder im arktischen Dämmerlicht.

Skrolsvik war zudem in ein System aus Minenfeldern, Scheinwerfern, Beobachtungsposten und Radarstellungen eingebettet, das von der Kriegsmarine zentral gesteuert wurde. Auch Luftbeobachtungen und Signaleinrichtungen waren Teil der Infrastruktur – typisch für viele Anlagen im nördlichen Abschnitt des Atlantikwalls.

Der „Atlantikwall des Nordens“

Während Orte wie Calais, Cherbourg oder die Kanalküste berühmt wurden, war der sogenannte „Atlantikwall des Nordens“ kaum bekannt – doch er war nicht weniger ausgeklügelt. Skrolsvik ist ein Paradebeispiel dafür: ein abgelegener Ort, der in das globale Kriegsdenken eingebunden war.

Aufbau der Batterie – Kanonenstellungen, Bunker & Versorgung

Die Skrolsvik Küstenbatterie war mehr als nur ein Ort mit ein paar Kanonen – sie war eine ausgebaute militärische Stellung mit durchdachter Infrastruktur, Schutzräumen, Versorgungswegen und Verteidigungslinien. Die topografische Lage auf einem Höhenzug über dem Fjord erlaubte eine ausgezeichnete Rundumsicht und Schussfeldkontrolle über das offene Meer.

Geschützstellungen & Artillerie

Im Zentrum der Batterie standen mehrere offene Geschützstellungen, die in Betonfundamente eingelassen waren. Diese beherbergten vermutlich 10,5 cm oder 15 cm Schiffskanonen, die ursprünglich für die Kriegsmarine bestimmt waren. Teilweise wurden auch Beutewaffen aus französischer oder norwegischer Herkunft verbaut – wie es bei vielen Atlantikwall-Stellungen üblich war.

Die Stellungen waren sternförmig angeordnet und durch geschützte Laufgräben miteinander verbunden. Einige Geschütze waren auf drehbaren Sockeln montiert und konnten ein großes Areal abdecken. Munitionsnischen und Zubringerstollen sorgten für Nachschub direkt an der Front.

Bunkeranlagen & Schutzräume

Die Skrolsvik Batterie verfügte über mehrere massive Bunkerbauwerke, teils in Hanglage oder direkt in den Fels getrieben. Dazu gehörten:

Leitstandbunker mit Schießbeobachtung

Unterstände für Mannschaften

Munitionslager mit Belüftungsschächten

Maschinenräume für Stromversorgung

Nahverteidigungsstellungen mit MG-Scharten

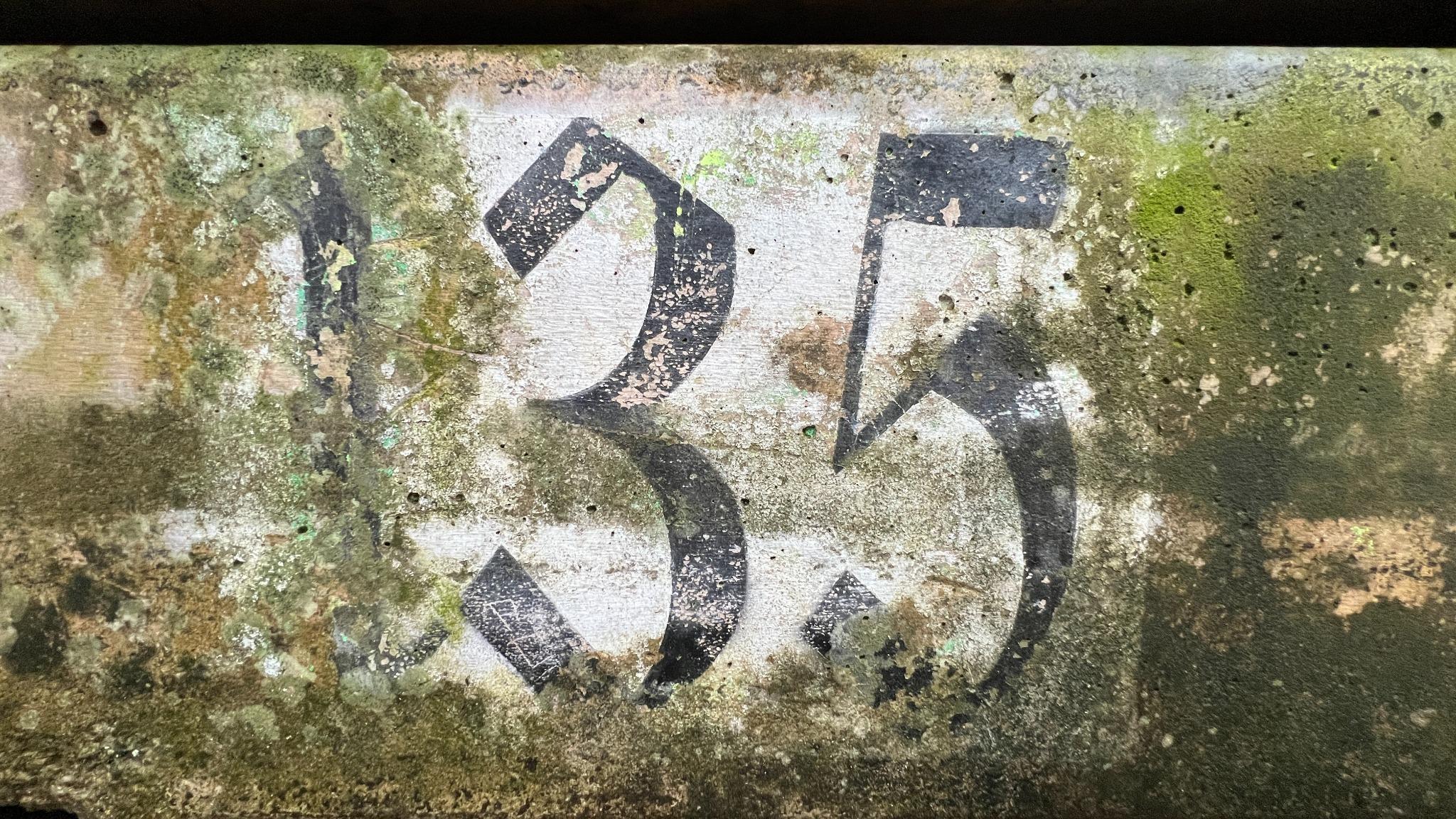

Viele dieser Bauwerke sind heute noch überraschend gut erhalten, teilweise mit originaler Türrahmung, Beschriftung oder Resten von Ausstattung. Der grobe Beton zeigt die typische Struktur der Atlantikwall-Architektur, mit durchdachter Tarnung und klarer Funktionalität.

H2: Infrastruktur & Versorgung

Trotz der abgelegenen Lage war die Batterie in ein funktionierendes Versorgungssystem eingebunden. Es gab:

Zisternen zur Trinkwasserversorgung

Kabelschächte und Funktechnik

Sanitäreinrichtungen

Werkstätten und Küchenbereiche

Die Versorgung erfolgte meist per Schiff oder über einfache Fahrwege ins Hinterland. In vielen Anlagen wurden Kabelreste, Isolierungen und Stahlverstrebungen noch Jahrzehnte später gefunden – auch in Skrolsvik lassen sich heute diese Details mit geschultem Blick entdecken.

Einleitung Der Hartmannsweilerkopf im Ersten Weltkrieg war einer der zentralen Schauplätze an der deutsch-französischen Front

Entdecke die Bunker am Buhlert im Hürtgenwald – ein Ort voller Geschichte, Mahnung und Natur. Alle Infos zur Schlacht und Tipps für deinen Besuch.

Das Leben der Besatzung – Alltag am nördlichsten Ende Europas

Das Leben der deutschen Soldaten in der Skrolsvik Küstenbatterie war geprägt von Isolation, Kälte und einem stetigen Gefühl der Wachsamkeit. Zwar gab es hier keine direkten Kämpfe oder alliierten Landungen, doch der ständige Bereitschaftsdienst, die rauen Bedingungen und die Nähe zur Frontlinie im Atlantik sorgten für psychische wie physische Belastungen.

Einsatz in der arktischen Einsamkeit

Skrolsvik liegt weit nördlich des Polarkreises. Im Winter herrschen tagelange Dunkelheit, eisige Temperaturen und schwere Stürme. Die Soldaten lebten in einfachen Baracken oder Bunkern – oft eng, feucht und schlecht isoliert. Heizung, Strom und Wasserversorgung funktionierten nur notdürftig. Im Sommer kam es dafür zu tagelanger Helligkeit, Mückenplagen und monatelanger Monotonie.

Die Einheit war meist Teil der Heeresküstenartillerie oder durch die Kriegsmarine gestellt. Viele Soldaten waren keine Freiwilligen, sondern einfache Wehrpflichtige, die für einen scheinbar „ruhigen“ Dienst im Norden eingeteilt wurden – doch dieser Ort war alles andere als angenehm.

Aufgaben und Tagesabläufe

Der Alltag bestand aus:

Wartung und Reinigung der Geschütze

Bereitschaftsdienst im Schichtsystem

Patrouillen entlang der Küste

Reparaturen an Bunkern, Geräten, Leitungen

Schießübungen und Alarmproben

Versorgung, Kochen, Postempfang, Funkbetrieb

Der Dienst war eintönig, aber fordernd – bei Sturm und Schnee mussten Wachposten gehalten werden. Die Angst vor Sabotage durch norwegische Widerstandsgruppen war präsent, wenn auch in Skrolsvik seltener als in südlicheren Regionen.

Isolation und psychische Belastung

Viele Berichte aus ähnlichen Batterien erzählen von Lagerkoller, Heimweh, Alkoholmissbrauch und Depressionen. Bücher, Musik und Briefe aus der Heimat waren ein wertvoller Ausgleich – ebenso wie das gelegentliche Wildbeobachten oder Eisbaden in besonders mutigen Momenten.

Die Offiziere lebten in separaten Bunkern mit etwas mehr Komfort, doch auch sie waren von der Umwelt abhängig. Die Versorgungslage wurde gegen Kriegsende zunehmend schwieriger. Die Einsamkeit des Ortes trug nicht selten dazu bei, dass der Krieg entmenschlicht wurde – viele Soldaten fühlten sich hier „vergessen“.

Kapitulation und Nachnutzung nach 1945

Mit der deutschen Kapitulation im Mai 1945 endete auch der militärische Betrieb der Skrolsvik Küstenbatterie. Die Stellung wurde kampflos aufgegeben – wie nahezu alle Küstenbefestigungen in Nordnorwegen. Die dort stationierten Truppen legten ihre Waffen nieder und wurden in der Folge interniert oder unter Aufsicht der norwegischen Behörden aus dem Land gebracht.

Rückzug ohne Zerstörung

Im Gegensatz zu anderen Regionen Norwegens wurde die Anlage in Skrolsvik nicht gesprengt oder vollständig zerstört. Ein Großteil der Infrastruktur blieb erhalten – vor allem die massiven Betonbauten, Geschützsockel und Munitionsräume. Viele technische Anlagen wie Stromleitungen, Metallteile und Ausstattungen wurden allerdings im Laufe der Nachkriegsjahre geplündert, zweckentfremdet oder schlicht demontiert.

In Norwegen waren viele Küstenbatterien ein heikles Erbe: einerseits Zeugnisse der Besatzung, andererseits wertvolle Ressourcen an Baumaterial und Technik. Auch in Skrolsvik wurden Teile der Gebäude später von Fischern, Bauern oder Wanderern genutzt – etwa als Unterstand, Lager oder Notunterkunft.

Jahrzehntelanger Dornröschenschlaf

Anders als größere Anlagen wie die Batterie Dietl auf Engeløya oder Austrått Fort bei Trondheim geriet Skrolsvik für Jahrzehnte in Vergessenheit. Es gab keine museale Aufarbeitung, keine touristische Erschließung – was allerdings dazu führte, dass viele Bereiche im Originalzustand blieben.

Erst mit dem Aufkommen des militärhistorischen Interesses in den 2000er-Jahren wurde die Anlage zunehmend von Geschichtsinteressierten, Urban Explorern und Einheimischen besucht. Ihre Lage am Ende der Welt und der teils überwachsene Zustand machten sie zu einem echten Geheimtipp.

Heute ein Lost Place mit Mahncharakter

Bis heute ist die Skrolsvik Küstenbatterie nicht offiziell erschlossen – aber gut zugänglich. Die Bauten sind offen, einige verschüttet, andere erstaunlich stabil. Es gibt keine Eintrittsbarriere, keine Hinweisschilder – was den Ort einerseits authentisch wirken lässt, andererseits Verantwortung von jedem Besucher verlangt.

Der Verfall ist sichtbar, aber nicht überall fortgeschritten. Die Wildnis der Umgebung trägt dazu bei, dass Skrolsvik heute wie ein eingefrorenes Stück Geschichte wirkt – ein Lost Place, der mehr erzählt als viele perfekt restaurierte Museen.

Die Küstenbatterie heute – Zustand, Zugang und Besonderheiten

Wer heute die Skrolsvik Küstenbatterie in Norwegen besucht, betritt ein Stück Vergangenheit, das noch roh, ursprünglich und kaum verändert erhalten ist. Der Ort ist ein typischer Lost Place, fernab klassischer Touristenpfade – aber genau das macht ihn so reizvoll für alle, die sich für Militärgeschichte, Bunkerarchitektur und Zeitzeugenorte interessieren.

Zugang und Lage

Die Anlage liegt am westlichen Ende der Insel Senja, etwa 3 km vom kleinen Ort Skrolsvik entfernt. Eine kleine Straße führt bis an die Küste, danach ist ein kurzer Fußmarsch notwendig. Parkmöglichkeiten gibt es begrenzt, aber ausreichend.

Der Zugang zur Batterie erfolgt frei und auf eigene Gefahr. Es gibt keine offiziellen Öffnungszeiten, keine Führungen und auch keine Sicherungsmaßnahmen – was bedeutet: Vorsicht ist angesagt, besonders bei Nässe oder Schnee.

Erhaltungszustand der Anlage

Trotz Jahrzehnten ohne Pflege sind viele Elemente der Batterie noch erstaunlich gut erhalten:

Mehrere Bunker und Unterstände mit gut sichtbaren Eingängen

Große Geschützstellungen mit originalem Sockel und Einbauten

Laufgräben und Schützennischen

Munitionsräume mit Belüftungsschächten

Reste von Kabelschächten und Rohrsystemen

Einige Räume sind teilweise verschüttet oder schwer zugänglich, andere liegen offen und laden zum Erkunden ein. Die Betonwände zeigen typische Spuren der Atlantikwall-Bauweise: schalbrettrau, grob gegossen, funktional.

Besonderheiten vor Ort

Was Skrolsvik von anderen Anlagen unterscheidet, ist vor allem:

Die Einbettung in eine wilde, fast unberührte Natur

Die absolute Ruhe und Abgeschiedenheit

Die Mischung aus Verfall und Stabilität

Der Kontrast zwischen armer Nachkriegsnutzung und originaler Substanz

Der Umstand, dass viele Besucher hier allein sind

Gerade dieser Kontrast zwischen Schönheit der Natur und militärischer Härte macht den Ort so eindrucksvoll.

Unser Besuch – Eindrücke, Highlights und was man wissen sollte

Unser Besuch bei der Skrolsvik Küstenbatterie war eines dieser Erlebnisse, das sich lange einprägt. Schon die Anfahrt durch die weite, fast menschenleere Insel Senja war beeindruckend – Fjorde, Nebel, plötzlich auftauchende Rentiere und dann: völlige Stille. Man merkt sofort, dass man hier an einem Ort angekommen ist, der abseits der Zivilisation liegt – und genau deshalb so besonders ist.

Ankunft in der Wildnis

Am Ende der schmalen Küstenstraße parkten wir und gingen zu Fuß weiter – ein kleiner Trampelpfad führte durch Birken und moosbedecktes Gelände. Plötzlich tauchten zwischen den Bäumen massive Betonwände auf – ein Bunker, teilweise überwuchert, halb offen, halb verborgen. Gänsehautmoment.

Die Luft war klar, das Meer rauschte, Möwen kreisten. Es war, als würde die Zeit langsamer laufen. Und gleichzeitig war da das Wissen: Hier standen vor 80 Jahren Männer mit Stahlhelmen, auf der Suche nach Feinden am Horizont.

Die Highlights der Anlage

Besonders beeindruckt hat uns:

Eine sehr gut erhaltene Kanonenstellung mit breitem Sichtfeld aufs Meer

Ein L-förmiger Munitionsbunker, in dem noch die Einbauhalterungen zu sehen sind

Mehrere Laufgräben, die heute wie Waldwege wirken, aber einst für den Ernstfall gebaut wurden

Ein Bunker mit Deckendurchbruch, durch den das Tageslicht wie in einer Kathedrale einfiel – ein magischer Moment

Wir haben die komplette Anlage in Ruhe erkundet, fotografiert, gefilmt – und dabei bewusst auf laute Kommentare oder Hektik verzichtet. Der Ort hat eine eigene Sprache. Man muss nur zuhören.

Tipps für deinen Besuch

Wenn du selbst Skrolsvik besuchen möchtest:

Wanderschuhe sind Pflicht – der Boden ist teils rutschig und steinig

Bring eine Taschenlampe mit – manche Bunker sind finster

Geh achtsam – es gibt offene Schächte und keine Absicherung

Plane genügend Zeit ein – 1–2 Stunden solltest du mindestens haben

Respektiere die Natur und die Geschichte – nichts mitnehmen, nichts verändern

Wir empfehlen den Besuch vor allem bei gutem Wetter, um die Aussicht und Wege richtig genießen zu können. Bei Regen wird es schnell rutschig und ungemütlich.

Militärgeschichte trifft Wildnis – Natur & Lost Place erleben

Was die Skrolsvik Küstenbatterie so einzigartig macht, ist der Kontrast zwischen der Wildnis der nordnorwegischen Natur und der Kälte der Militärarchitektur. Selten liegen ein Lost Place und ein Naturerlebnis so nah beieinander – und genau das verleiht diesem Ort seine besondere Faszination.

Die Kraft der Natur

Die Bunkeranlagen liegen eingebettet zwischen Küstenfelsen, Birkenhainen und dem offenen Nordmeer. Moose, Farne und arktische Pflanzen erobern langsam die Ruinen zurück. Zwischen Beton und Stacheldraht wächst heute Leben. Möwen nisten in Geschützstellungen, und aus einem alten Beobachtungsbunker hatten wir einen atemberaubenden Blick auf das endlose Meer – wie einst die Soldaten, nur heute in Frieden.

Besonders in der Mitternachtssonne oder im goldenen Herbstlicht wirken die Bauten fast surreal. Skrolsvik zeigt: Geschichte muss nicht inszeniert werden. Sie ist einfach da – und die Natur malt ihre eigenen Geschichten darüber.

Der Reiz des Unberührten

Im Gegensatz zu vielen museal aufbereiteten Stellungen wurde die Skrolsvik Batterie nie touristisch erschlossen. Es gibt keine Geländer, keine erklärenden Tafeln – nur du, die Geschichte, die Natur. Und genau das macht den Ort so intensiv.

Wer sich auf diesen Ort einlässt, bekommt mehr als nur eine militärische Anlage zu sehen:

Man erlebt Vergänglichkeit, Stille und Respekt vor einer Vergangenheit, die in Beton gegossen wurde – und trotzdem langsam vergeht.

Verantwortung beim Erkunden

Wie bei allen Lost Places gilt auch hier:

Sei vorsichtig – nichts ist gesichert.

Sei respektvoll – keine Graffiti, kein Müll.

Und sei dankbar – dass du einen Ort erleben darfst, der ohne Eintritt, ohne Zäune, ohne Werbung seine Geschichte erzählt.

Skrolsvik ist kein Freilichtmuseum, sondern ein Ort, der spricht – wenn man zuhört.

Fazit – Warum sich ein Besuch der Skrolsvik-Batterie lohnt

Die Skrolsvik Küstenbatterie in Norwegen ist weit mehr als nur ein verlassener Bunkerplatz in der Arktis. Sie ist ein authentisches Zeitzeugnis des Zweiten Weltkriegs, ein Stück europäischer Geschichte in rauer Natur – und ein Ort, an dem man Geschichte nicht nur liest, sondern spürt.

Wer sich für den Atlantikwall, für militärische Architektur oder einfach für Orte mit Vergangenheit interessiert, wird in Skrolsvik genau das finden, was so viele Lost Places nicht mehr bieten: Stille, Echtheit und Atmosphäre. Keine Absperrbänder, keine Eintrittspreise – dafür viel Raum für eigene Gedanken.

Ein Ort für Entdecker

Ob du mit der Kamera unterwegs bist, mit dem GPS-Gerät oder einfach nur mit offenen Augen: Skrolsvik belohnt dich mit rauer Schönheit, historischen Strukturen und einem Hauch Abenteuer. Die Anlage ist nicht überlaufen, nicht zerstört – sie liegt da wie eingefroren, bereit für den, der sie entdecken will.

Wer die Gelegenheit hat, Senja zu besuchen, sollte diesen Ort nicht auslassen. Und wer gezielt historische Stätten des Zweiten Weltkriegs erkundet, wird hier einen besonderen Geheimtipp erleben, der dem Vergleich mit bekannten Anlagen durchaus standhält.

Unsere Empfehlung

Pack gutes Schuhwerk ein, eine Taschenlampe – und Zeit. Lass den Ort wirken, nimm Rücksicht auf seine Geschichte und die Natur drumherum. Und vielleicht, ganz vielleicht, hörst du zwischen den Bäumen das Flüstern von Zeit und Stille.

Die Skrolsvik Küstenbatterie ist einer dieser Orte, an dem Vergangenheit greifbar wird – in Beton, Moos und arktischer Luft.

Filmemacher & Entdecker historischer Orte des 20. Jahrhunderts. Betreiber des YouTube-Kanals Simply_Adventure – youtube.com/@Simply_Adventure