https://youtu.be/VMJbgMKpyDA Der Lochnagar-Krater in der französischen Picardie zählt zu den eindrucksvollsten Mahnmalen des Ersten Weltkriegs.

Hartmannsweilerkopf im Ersten Weltkrieg – Geschichte & Besuch

Einleitung

Der Hartmannsweilerkopf im Ersten Weltkrieg war einer der zentralen Schauplätze an der deutsch-französischen Front in den Vogesen. Der strategisch gelegene Berg, auch als Vieil Armand bekannt, wurde zwischen 1914 und 1916 hart umkämpft und ist heute eine der bedeutendsten Gedenkstätten des Ersten Weltkriegs in Frankreich. Wer diesen Ort besucht, erlebt Geschichte hautnah – eindrucksvoll, beklemmend und zugleich still mahnend.

In diesem Blogbeitrag vertiefe ich die Eindrücke aus meinem YouTube-Video und nehme dich mit zu den Stellungen, Ruinen und Erinnerungsorten auf dem Hartmannsweilerkopf. Du erfährst alles über die historischen Hintergründe, die Bedeutung des Geländes damals und heute sowie Tipps für deinen eigenen Besuch.

Strategische Bedeutung des Hartmannsweilerkopfs im Ersten Weltkrieg

Der Hartmannsweilerkopf liegt im südlichen Teil der Vogesen in der Region Grand Est, nahe der elsässischen Stadt Cernay. Mit einer Höhe von 956 Metern über dem Meeresspiegel erhebt sich der Berg majestätisch über das Rheintal und bietet an klaren Tagen einen weiten Blick bis in den Schwarzwald. Genau diese Lage machte ihn im Ersten Weltkrieg zu einem strategisch entscheidenden Punkt an der Westfront.

Bereits im Spätherbst 1914 erkannten sowohl die deutsche als auch die französische Armeeführung die enorme taktische Bedeutung dieses Höhenzugs. Wer den Hartmannsweilerkopf kontrollierte, konnte Bewegungen im Tal beobachten, Artillerie einsetzen und logistische Nachschublinien sichern oder unterbrechen. Daraus resultierte eine Reihe blutiger Auseinandersetzungen, bei denen sich beide Seiten über Monate hinweg festbissen.

Die Topografie des Geländes – steile Hänge, dichter Nadelwald und unwegsames Gestein – erschwerte jede militärische Operation. Gleichzeitig bot sie ideale Voraussetzungen für Verteidigungsanlagen, was später zur Errichtung eines weit verzweigten Systems von Stellungen, Stollen und Bunkern führte. Der Berg wurde zum Symbol für die Höhenkriege der Vogesen, in denen menschliches Leid und militärische Sinnlosigkeit besonders greifbar wurden.

Heute ist der Hartmannsweilerkopf ein Ort des stillen Gedenkens, an dem sich Natur und Geschichte auf eindrucksvolle Weise verbinden. Wer durch das Gelände wandert, spürt noch immer die Spuren des Krieges – nicht zuletzt durch erhaltene Gräben, Unterstände und Mahnmale.

Kämpfe am Hartmannsweilerkopf im Ersten Weltkrieg: Verlauf und Opfer

Die Gefechte am Hartmannsweilerkopf zählen zu den brutalsten Stellungskämpfen des Ersten Weltkriegs. Bereits ab Dezember 1914 kam es zu ersten Schusswechseln, doch das wahre Grauen begann im Frühjahr 1915. In zahlreichen Angriffswellen versuchten beide Seiten, den Gipfel zu erobern und die jeweils andere Seite von der strategischen Höhe zu verdrängen. Der Berg wurde binnen kürzester Zeit zu einem Symbol für die Sinnlosigkeit des Grabenkriegs.

Zwischen Januar und Dezember 1915 wechselte der Gipfel mehr als ein Dutzend Mal den Besitzer. Französische Chasseurs alpins, bekannt für ihre Tapferkeit in schwerem Gelände, trafen auf deutsche Infanterieeinheiten und Pioniere, die tiefgreifende Befestigungen errichteten. Beide Seiten litten unter massiven Verlusten. Allein im Jahr 1915 fielen schätzungsweise über 30.000 Soldaten in diesem kleinen Abschnitt der Front.

Die extremen Bedingungen – Schneefall, Dauerregen, Kälte, Schlamm – machten jede Bewegung zur Tortur. Granaten zerrissen das Gelände, Bäume wurden in Sekundenschnelle zu zersplitterten Stümpfen, und der steinige Boden erschwerte das Anlegen sicherer Stellungen. Immer wieder kam es zu Handgranatengefechten auf engstem Raum, zu Sturmangriffen, bei denen kaum einer zurückkehrte.

Ein besonderes Kapitel war der Einsatz von Minenkrieg: Beide Seiten gruben sich unter den gegnerischen Linien hindurch und sprengten gezielt Bunker und Stellungen. Diese unterirdische Kriegsführung hinterließ bis heute sichtbare Narben im Gelände.

Bis Ende 1916 verloren die Kämpfe am Hartmannsweilerkopf ihre strategische Bedeutung. Der Berg war völlig verwüstet, ein Niemandsland aus Geröll, Stacheldraht und zerfetzten Uniformen. Die Front verlagerte sich, aber die Erinnerung blieb. Heute zeugen unzählige Krater, Fundamente und die Knochen gefallener Soldaten von der Härte der Auseinandersetzungen.

Der Alltag der Soldaten in den Hochlagen der Vogesen

Während der Kämpfe am Hartmannsweilerkopf war das Leben der Soldaten von extremen Strapazen und ständiger Lebensgefahr geprägt. Die Verhältnisse in den Stellungen waren katastrophal: Enge Schützengräben, eisige Temperaturen, mangelnde Hygiene und permanente Feuchtigkeit bestimmten den Alltag. Besonders in den Wintermonaten verwandelten sich die Gräben in schlammige, kaum begehbare Rinnen.

Die Soldaten litten nicht nur unter dem Feindfeuer, sondern auch unter Erfrierungen, Hunger, Rattenbefall und Krankheiten wie Typhus oder Dysenterie. Kleidung und Ausrüstung waren oft unzureichend für die rauen Bedingungen. Der Nachschub kam nur schleppend über steile Pfade in den Waldhängen an, viele Soldaten froren, hungerten und kämpften im wahrsten Sinne des Wortes ums Überleben.

Der psychische Druck war enorm. Permanente Artillerieeinschläge, der Anblick toter Kameraden und das Gefühl der Ausweglosigkeit hinterließen tiefe Spuren. Viele Soldaten litten unter dem, was wir heute als posttraumatische Belastungsstörung bezeichnen würden. Trotzdem versuchten sie, sich einen Rest von Normalität zu bewahren: Feldpostbriefe, Kartenspiele, selbstgebaute Holzöfen oder Lieder halfen, die Monotonie und die Angst zu überstehen.

Besonders eindrücklich sind die Erzählungen ehemaliger Frontsoldaten, die von der Kameradschaft in den Gräben berichten – einem Zusammenhalt, der oft über Leben und Tod entschied. Diese Erlebnisse sind bis heute in Tagebüchern, Briefen und Erinnerungsberichten dokumentiert und machen das menschliche Ausmaß der Katastrophe spürbar.

Befestigungen, Schützengräben und unterirdische Anlagen

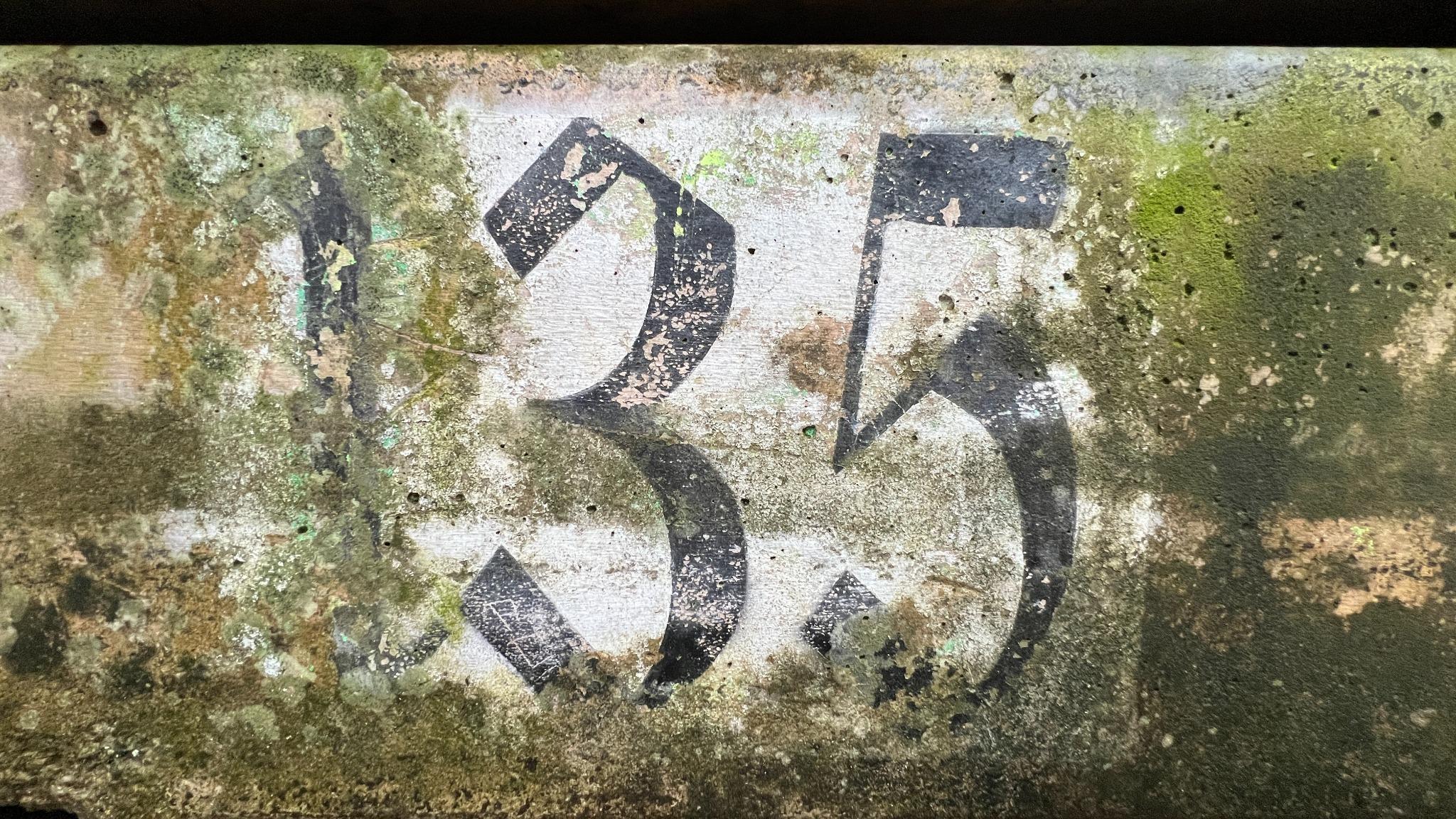

Der Hartmannsweilerkopf ist heute ein einzigartiges Freilichtmuseum, das die militärische Infrastruktur des Ersten Weltkriegs eindrucksvoll dokumentiert. Die erhaltenen Schützengräben, Unterstände und Stollen vermitteln ein authentisches Bild des damaligen Stellungskriegs in den Vogesen.

Auf beiden Seiten des ehemaligen Frontverlaufs finden sich Reste ausgeklügelter Verteidigungssysteme. Französische und deutsche Soldaten errichteten kilometerlange Grabensysteme mit Verbindungswegen, Beobachtungsposten und Feuerstellungen. In das harte Gestein des Berges wurden Stollen gesprengt, die nicht nur Schutz vor Artilleriebeschuss boten, sondern auch als Lager, Kommandozentralen und Erste-Hilfe-Stationen dienten.

Ein besonders gut erhaltener Abschnitt ist der sogenannte „Réseau des Sapeurs“ – ein französisches Stollennetzwerk mit engen Gängen, in dem man sich den bedrückenden Alltag der Pioniere plastisch vorstellen kann. Auch die deutschen Seitenanlagen, insbesondere bei den Positionen rund um den „Steinbruch“ und die „Heidenlochstellung“, zeugen von großer technischer Raffinesse und militärischer Improvisation.

Die meisten Stellungen wurden mit Naturmaterialien verstärkt: Holzverschalungen, Sandsäcke und Steine. Doch trotz aller Schutzmaßnahmen waren die Gräben keineswegs sicher – Artillerietreffer, einstürzende Wände und Wassereinbrüche machten sie ebenso gefährlich wie das freie Feld.

Heute ist ein Teil des Geländes museal aufbereitet: Informationstafeln, Stege und markierte Wege helfen beim Verständnis der komplexen Strukturen. Dennoch bleibt vieles in seinem ursprünglichen Zustand, was die Authentizität der Anlage unterstreicht. Besucher können mit der nötigen Vorsicht in einige Abschnitte hinabsteigen – ein intensives Erlebnis, das lange nachwirkt.

Einleitung Der Hartmannsweilerkopf im Ersten Weltkrieg war einer der zentralen Schauplätze an der deutsch-französischen Front

Entdecke die Bunker am Buhlert im Hürtgenwald – ein Ort voller Geschichte, Mahnung und Natur. Alle Infos zur Schlacht und Tipps für deinen Besuch.

Gedenkstätte am Hartmannsweilerkopf – Erinnerung an den Ersten Weltkrieg

Ein zentrales Element der heutigen Gedenkkultur am Hartmannsweilerkopf ist das beeindruckende nationale Denkmal, das 1932 eingeweiht wurde. Es liegt am Fuße des Berges und ist eines von nur vier französischen Nationaldenkmälern zum Ersten Weltkrieg – gemeinsam mit Verdun, Douaumont und Notre-Dame-de-Lorette. Die monumentale Anlage wurde errichtet, um der über 30.000 Gefallenen beider Nationen zu gedenken.

Das Denkmal umfasst eine Krypta mit den sterblichen Überresten unbekannter Soldaten sowie eine Ehrenhalle mit Inschriften, die zum Frieden mahnen. Darüber thront eine monumentale Skulpturengruppe, die sowohl den Schmerz als auch die Hoffnung symbolisiert. Eindrucksvoll ist die französisch-deutsche Zusammenarbeit bei der Pflege und Präsentation dieser Gedenkstätte, insbesondere seit der offiziellen Anerkennung durch beide Staaten im Jahr 2014.

Neben dem Denkmal wurde 2017 das „Historial du Hartmannswillerkopf“ eröffnet – ein modernes Besucherzentrum, das gemeinsam von Frankreich und Deutschland konzipiert wurde. Multimediale Ausstellungen, originale Fundstücke, persönliche Briefe und Zeitzeugenberichte vermitteln eindrucksvoll die Grausamkeit, aber auch die Menschlichkeit jener Zeit. Das Historial legt besonderen Wert auf eine ausgewogene Darstellung beider Seiten und fördert das Verständnis für die gemeinsame europäische Geschichte.

Die Anlage ist heute ein Ort des Erinnerns, des Lernens und des Dialogs – ein gelungenes Beispiel für gelebte Versöhnung zwischen zwei ehemals verfeindeten Nationen. Für viele Besucher ist der Moment, in dem sie aus dem Museum direkt auf das Schlachtfeld blicken, besonders bewegend.

Die französisch-deutsche Erinnerungskultur

Der Hartmannsweilerkopf ist nicht nur ein Symbol für die Schrecken des Ersten Weltkriegs, sondern auch für die Hoffnung auf Versöhnung. Jahrzehntelang standen sich Frankreich und Deutschland als einstige Kriegsgegner in Erinnerungskultur und Gedenkpolitik unversöhnlich gegenüber. Doch in den letzten Jahrzehnten hat sich diese Haltung grundlegend verändert – nicht zuletzt durch die symbolträchtige Zusammenarbeit am Hartmannsweilerkopf.

Bereits in den 1980er Jahren begannen erste gemeinsame Initiativen, um das ehemalige Schlachtfeld nicht nur als Ort nationalen Gedenkens, sondern als gemeinsames Mahnmal zu gestalten. Besonders wichtig war die Eröffnung des binationalen „Historial“ im Jahr 2017, das als gemeinsames Projekt beider Länder konzipiert wurde. Es stellt einen Wendepunkt dar: vom nationalen Heldengedenken hin zu einem europäischen Erinnerungsort.

Heute finden am Hartmannsweilerkopf regelmäßig gemeinsame Gedenkveranstaltungen mit Jugendlichen aus beiden Ländern statt. Auch politische Vertreter wie der französische Präsident Emmanuel Macron und der damalige deutsche Bundespräsident Joachim Gauck besuchten gemeinsam die Gedenkstätte – ein starkes Zeichen europäischer Einigkeit und historischer Verantwortung.

Die Gedenktafeln, Ausstellungen und Führungen sind zweisprachig und betonen nicht nur das militärische Geschehen, sondern auch die menschlichen Schicksale. Diese Perspektive stärkt das Verständnis für Frieden, Empathie und die Bedeutung grenzüberschreitender Zusammenarbeit.

In Zeiten, in denen Europa vor neuen Herausforderungen steht, ist der Hartmannsweilerkopf ein Leuchtturm der Erinnerungskultur. Er erinnert nicht nur an die Vergangenheit, sondern fordert zum aktiven Gestalten einer friedlichen Zukunft auf.

Hartmannsweilerkopf heute besuchen – Tipps für Geschichtsinteressierte

Ein Besuch des Hartmannsweilerkopfs ist nicht nur historisch bereichernd, sondern auch landschaftlich ein echtes Highlight. Das Areal ist hervorragend erschlossen und bietet sowohl Geschichtsfans als auch Wanderern beste Bedingungen für eine eindrucksvolle Entdeckungstour.

Anreise & Parken

Der Hartmannsweilerkopf ist gut erreichbar über die D431 zwischen Cernay und dem Grand Ballon. Direkt am Nationaldenkmal befindet sich ein großer kostenloser Parkplatz. Von dort aus starten die meisten Wanderrouten sowie der Besuch des Historial.

Wanderwege & Geländeerfahrung

Mehrere ausgeschilderte Wanderwege führen durch das historische Gelände. Empfehlenswert ist der „Sentier de la Mémoire“ – ein Rundweg, der durch ehemalige Schützengräben, an Gedenkkreuzen und Aussichtspunkten vorbeiführt. Festes Schuhwerk ist Pflicht, da das Gelände stellenweise steinig und uneben ist. Bei feuchtem Wetter kann es rutschig werden.

Besonders eindrücklich sind die gut erhaltenen Stellungen im oberen Bereich des Geländes. Viele sind frei zugänglich und lassen sich mit Taschenlampe sogar erkunden. Tafeln informieren über militärische Zusammenhänge und persönliche Schicksale. Wer tiefer eintauchen möchte, sollte an einer geführten Tour teilnehmen – diese werden regelmäßig in mehreren Sprachen angeboten.

Der Hartmannsweilerkopf in Literatur und Medien

Der Hartmannsweilerkopf hat nicht nur Historiker, sondern auch Schriftsteller, Filmemacher und Künstler inspiriert. Zahlreiche literarische Werke, Dokumentationen und Ausstellungen widmen sich dem dramatischen Geschehen am „Vieil Armand“ und machen ihn auch für ein breiteres Publikum zugänglich.

In der französischen Literatur ist das Werk „Le Feu“ (1916) von Henri Barbusse besonders hervorzuheben. Der Autor, selbst Frontsoldat, beschreibt darin schonungslos die Realität des Krieges – viele der geschilderten Szenen sind von seinen Erlebnissen in den Vogesen beeinflusst. Auch in deutschen Kriegstagebüchern und Erinnerungsbänden findet der Hartmannsweilerkopf Erwähnung, meist als Symbol für den sinnlosen Stellungskrieg in schwerem Gelände.

Zahlreiche Fernsehdokumentationen, u. a. von ARTE, dem ZDF und France 3, beleuchten die militärische, politische und menschliche Dimension des Schauplatzes. Dabei werden nicht nur Archivmaterialien verwendet, sondern auch Interviews mit Historikern, Nachfahren der Gefallenen und Gedenkstättenverantwortlichen.

Auch auf YouTube und in Podcasts finden sich heute fundierte Beiträge über den Hartmannsweilerkopf – ideal für alle, die sich vor einem Besuch oder aus geschichtlichem Interesse weiterbilden möchten. Mein eigenes Video trägt dazu bei, die Geschichte dieses Ortes verständlich und emotional zugänglich zu machen.

Historial du Hartmannswillerkopf

Das moderne Besucherzentrum ist täglich geöffnet (außer montags, saisonabhängig) und bietet interaktive Ausstellungen, ein Archivzentrum und ein kleines Café. Es empfiehlt sich, den Besuch dort zu beginnen, um sich einen fundierten Überblick zu verschaffen.

Tipps für den Besuch

Beste Zeit: Frühling bis Herbst; im Winter teilweise gesperrt

Ausrüstung: Wanderschuhe, wetterfeste Kleidung, evtl. Taschenlampe

Dauer: Für den Rundgang durchs Gelände und einen Besuch im Historial solltest du mindestens 3–4 Stunden einplanen

Mitbringen: Respekt, Offenheit und ein wenig Zeit zum Innehalten – dieser Ort wirkt nach

Fazit: Warum der Hartmannsweilerkopf im Ersten Weltkrieg nicht vergessen werden darf

Der Hartmannsweilerkopf steht sinnbildlich für das Leid und die Sinnlosigkeit des Ersten Weltkriegs. In den felsigen Höhen der Vogesen fanden Tausende junge Männer den Tod – viele von ihnen namenlos. Doch dieser Ort ist heute weit mehr als ein ehemaliges Schlachtfeld. Er ist ein Ort der Erinnerung, der Bildung und der Versöhnung.

Die gut erhaltenen Relikte der Vergangenheit – Schützengräben, Stollen, Kraterlandschaften – ermöglichen eine eindrucksvolle und authentische Auseinandersetzung mit der Geschichte. Durch das Historial, das Nationaldenkmal und zahlreiche Initiativen wird diese Geschichte greifbar und verständlich gemacht – nicht als Heldengeschichte, sondern als Mahnung für den Frieden.

Gerade in einer Zeit, in der Konflikte und Spaltung wieder zunehmen, ist es wichtiger denn je, sich der Vergangenheit bewusst zu werden. Der Hartmannsweilerkopf lädt dazu ein, innezuhalten, zu reflektieren und Lehren für die Zukunft zu ziehen. Er ist nicht nur ein historischer Ort, sondern ein lebendiges Symbol europäischer Erinnerungskultur.

Wenn du dich für den Ersten Weltkrieg interessierst, Geschichte nicht nur lesen, sondern erleben willst, dann ist der Hartmannsweilerkopf ein absolutes Muss. Und vielleicht beginnt deine Reise mit meinem Video – und endet mit einem stillen Moment im Wald, in dem du spürst, wie nah Vergangenheit und Gegenwart manchmal beieinanderliegen.

Filmemacher & Entdecker historischer Orte des 20. Jahrhunderts. Betreiber des YouTube-Kanals Simply_Adventure – youtube.com/@Simply_Adventure